접근하기 어렵게만 느껴지던 클래식 악기에 디지털을 도입, 합리적인 가격과 편리한 사용법으로 악기시장의 대변혁을 이끈 전자악기브랜드 다이나톤.

꾸준한 연구개발로 국내 전자악기시장 활성화를 견인해온 도상인 대표는 지금 세계시장을 목표로 다양한 사업을 추진해나가고 있다.

입구를 따라 진열된 각종 전자 피아노며 관현악기, 그리고 건물을 타고 흐르는 차분한 클래식 선율까지. 다이나톤 본사로 들어선 기자를 가장 먼저 반겨준 것은 누구도 아닌 음악 그 자체였다. 전자공학을 전공한 도상인 대표가 감성의 영역인 악기 전문 기업을 운영하기까지 과연 어떤 일들이 있었던 것일까?

“1986년 KEC에 입사하면서 첫 사회생활을 시작했습니다. 입사 4년 후 악기사업부 소속으로 연구개발에 참여하고 있었는데 부서 실적도 제법 괜찮은 편이었습니다. 국내 최초로 전자 피아노 개발에 성공했고, 출시 5년 만에 생산량이 500만 대를 넘어서는 등 나름대로 시장에서 선방하고 있었지요.”

독보적인 존재감을 자랑하며 전자악기 시장에서 승승장구하던 악기사업부에 위기가 찾아온 건 1997년 IMF 외환위기가 터지면서부터. 회사의 주력사업 분야가 아니었던 악기사업부는 구조조정 대상이 됐다. 하지만 위기란 곧 기회의 새로운 이름 아니던가. 도상인 대표는 본사로부터 악기사업 분사라는 뜻밖의 기회를 얻게 됐고, 2000년 독립적인 사업체를 열었다. 다이나톤의 역사가 시작되는 순간이었다.

“직원이라고 해봐야 여덟 명이 전부였습니다. 전자악기 연구개발·제작에 네 명, 나머지는 전부 사무영업직원들이었죠. 지금 직원 수가 60명이 조금 넘으니까 그때에 비하면 엄청나게 성장한 셈입니다.”

용기를 내 첫발을 내디뎠던 그 시절을 함께했던 동료들은 여전히 든든한 지원군으로 남아있다. 당시 음악(소리) 부문을 담당하던 동료는 서울지사에서, 건반과 피아노 외장 등의 제작을 담당하던 동료는 구미공장에서 각자의 분야를 맡아 다이나톤의 한 축을 책임지고 있다.

창립 이후 다이나톤의 앞길은 줄곧 꽃길이었다. 창립 1년 차에 벌써 ‘100만 불 수출의 탑’을 수상했고, 이듬해엔 국내 최초로 128 POLY ‘RPS V3 SOUND’*를 개발하는 데 성공했다. 판매량이 크게 치솟아 생산속도가 주문량을 따라가지 못하던 때도 있었다.

“2002년 생산공장을 뛰어다니던 기억이 아직도 생생합니다. 이전까지만 해도 한 달에 평균 300대 정도를 판매했는데 TV 홈쇼핑으로 진출하면서 한 시간 만에 1,700대가 팔리는 경험을 한 시점이었습니다. 기쁘긴 했지만 늘어난 수량을 맞추려니 정신이 하나도 없었죠. 납품량이 늘어 덩달아 바빠진 외주업체들까지 챙겨야 했는데, 그때 각 업체를 돌며 함께 밤새고 야식을 먹었던 기억이 아직도 생생합니다.”

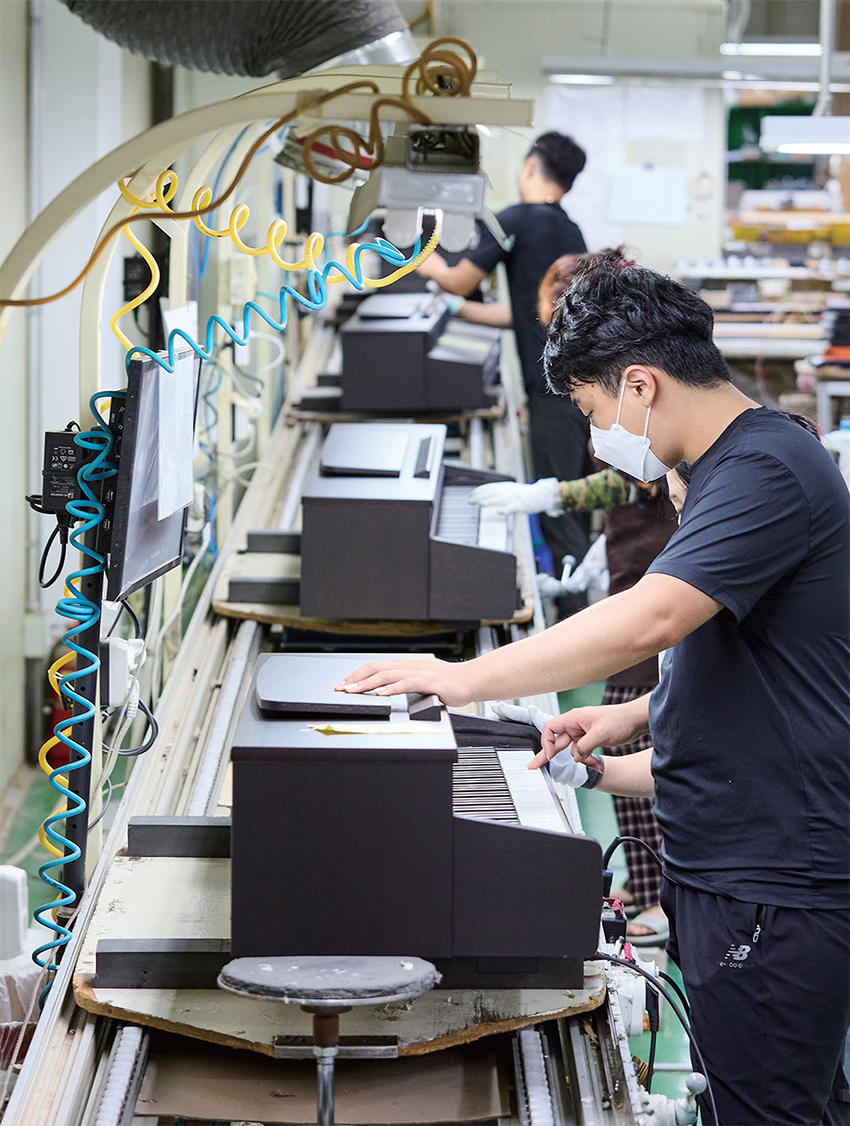

생산량이 급증한 이후부터는 제품 생산력과 품질향상을 위해 회사 규모를 확장하기 시작했다. 이전까지는 설계만 내부에서 맡고 생산은 모두 외주로 진행했다면, 이후부터는 외주 업체들을 인수해 악기제작 전 공정을 내부에서 진행하는 형태로 바꾼 것이다. 그 때문일까. 다이나톤은 어느덧 국내 악기시장에서 견줄만한 업체가 없을 정도로 확고한 기술력을 인정받기에 이르렀다. 지난 2007년엔 전 세계에서 세 번째로 ‘자동연주피아노’ 개발에 성공했다. 국내에선 첫 사례다. 음악파일이 담긴 USB를 전자피아노에 연결하기만 하면 피아노 건반이 음악을 인식해 자동으로 연주하는 기술을 탑재한 이 피아노는 특히 미국 시장에서 인기다. 이 외에도 2014년엔 지능형 전자 피아노를, 2016년엔 전자 피아노용 국악기 음원을 개발하는 등의 성과를 냈다. 하지만 도상인 대표에겐 아직도 갈 길이 멀게 느껴진다. 세계 디지털 악기 시장에서 우리나라의 점유율은 고작해야 3% 남짓이기 때문이다.

국내 최초로 전자악기연구소를 설립해 지금까지 과감한 투자와 연구개발을 이어오고 있는 건 그런 이유 때문일 것이다.

다이나톤은 생산량이 급증한 시점부터 관련 외주업체들을 인수해 설계부터 생산까지 전 공정을 내부에서 책임제작하고 있다

클래식 피아노든 전자 피아노든 연주자가 건반을 누를 때의 기대치는 비슷하다. 건반을 세게 칠 땐 센 소리를, 약하게 칠 땐 약한 소리를 기대하는 것이다. 건반을 칠 때 어떤 소리가 어떻게 나와야 할지를 조정하는 건반의 메커니즘은 섬세한 기술을 요하기에 이를 구현하는 사람들, 곧 전 직원의 하모니가 중요할 수밖에 없다.

“악기 하나를 완성하는 데 참 많은 손길이 필요합니다. 조율하는 과정에서 서로 의견이 달라 티격태격 다투기도 하고요. 악기 소리가 이상하면 ‘이건 회로 문제다’ ‘기구 설계 문제다’라며 서로 핑계를 대기도 합니다. 하지만 결국은 의기투합하게 돼요. 잘 만들고 싶다는 공통목표가 있잖아요.”

최근 다이나톤은 현 공장의 규모 3배에 달하는 신공장을 완공했다. 물류창고가 부족해서이기도 하고, 각종 편의시설을 갖추어 직원들에게 쾌적한 환경을 제공하고자 하는 이유이기도 하다. 오는 10월엔 직원들과 신공장에서 연주회도 가질 생각이라니, 그간 함께 고생한 직원들과 좋은 시간을 보내며 새로운 의지를 다지고자 하는 도상인 대표의 마음이 그대로 느껴진다.

“저에게 직원들은 동반자예요. 직원들이 잘 돼야 다이나톤도 잘 되는 거고요. 학업을 계속 잇고자 하는 직원들에게 전폭적으로 지원을 하는 것도 그런 맥락입니다. 제가 어려운 환경에서 공부했기 때문에 더 기특하게 느껴지기도 하고요.”

일과 학습을 병행하는 직원들을 보며 초심을 되새기곤 한다는 도상인 대표의 머릿속은 지금 새로운 사업기획으로 가득하다. 현재는 디지털에 국악을 접목해 새로운 시장을 개척하는 데 주력하고 있다고. 반짝이는 눈빛으로 미래를 이야기하는 도상인 대표에게서 문득 국내 전자악기 시장에 새로운 파란을 일게 할 무언가가 등장할 것 같단 생각이 든다.